L’accent de vérité de cette histoire provient aussi des personnages qui sont composés avec précision et habileté. Brisant et Fernay représentent il est vrai des archétypes, mais Tillieux introduit des nuances dans leurs caractères, et il n’existe finalement pas de bons ni de mauvais. Même le capitaine Moose, que l’on peut considérer comme le traître de l’intrigue, reste capable d’être humain et de se comporter avec élégance. On sent d’ailleurs que Tillieux aime le monde des hommes qui travaillent. Il les décrit au quotidien et même leurs actes héroïques ne les éloignent pas des soucis vitaux tels que le besoin d’argent (cela coûte cher, une remorque qui casse) ou la recherche de sécurité (à l’exception de Brisant qui se caractérise par sa témérité). C’est d’ailleurs cet amour du quotidien qui confère un aspect réaliste à cette histoire. Comme dans la plupart des récits de Tillieux, il y a en plus ces personnages secondaires bien typés qui apportent une note d’humour, tel le second du capitaine Moose (qui approuve mécaniquement son supérieur) ou le bosco du Bagarreur qui répète « positivement » à chacune de ses interventions.

Le dessin de René Follet se caractérise par son audace et par la variété de ses plans, ce qui convient parfaitement à un récit d’action. Il est difficile de juger du trait de l’illustrateur qui est empâté par une mise en couleur lourde et parfois maladroite, mais on peut remarquer à chaque vignette l’audace de la mise en image qui recherche toujours un effet cinétique. Les gros plans se fixent sur des visages énergiques, alors que les plans moyens frappent par la gestuelle dynamique des personnages. Follet se permet aussi des cadrages surprenants, tels que ce gros plan fixé sur la ceinture de Brisant, au moment où celui-ci va assommer Fernay.

Le dessin de René Follet se caractérise par son audace et par la variété de ses plans, ce qui convient parfaitement à un récit d’action. Il est difficile de juger du trait de l’illustrateur qui est empâté par une mise en couleur lourde et parfois maladroite, mais on peut remarquer à chaque vignette l’audace de la mise en image qui recherche toujours un effet cinétique. Les gros plans se fixent sur des visages énergiques, alors que les plans moyens frappent par la gestuelle dynamique des personnages. Follet se permet aussi des cadrages surprenants, tels que ce gros plan fixé sur la ceinture de Brisant, au moment où celui-ci va assommer Fernay.

Le dessinateur compose change de façon acrobatique la position de sa caméra (je me permettrai cette métaphore cinématographique) et alterne constamment plongées, contre plongées ou vues obliques sans faire de faute de perspective. Il réalise tout cela avec virtuosité mais il est parfois difficile pour le lecteur de reconstituer le mouvement global ou de se situer dans la scène.

Le dessinateur compose change de façon acrobatique la position de sa caméra (je me permettrai cette métaphore cinématographique) et alterne constamment plongées, contre plongées ou vues obliques sans faire de faute de perspective. Il réalise tout cela avec virtuosité mais il est parfois difficile pour le lecteur de reconstituer le mouvement global ou de se situer dans la scène.  L’image bouge dans tous les sens, et cet effet est voulu, mais il se révèle tellement efficace que la lecture continue de l’album peut donner un sentiment de tournis. Follet prend un malin plaisir à faire balancer la ligne d’horizon des images, ce qui reproduit le mouvement de roulis du bateau, comme on le voit bien dans ce strip.

L’image bouge dans tous les sens, et cet effet est voulu, mais il se révèle tellement efficace que la lecture continue de l’album peut donner un sentiment de tournis. Follet prend un malin plaisir à faire balancer la ligne d’horizon des images, ce qui reproduit le mouvement de roulis du bateau, comme on le voit bien dans ce strip.

Heureusement, Follet compose aussi de magnifiques plans généraux pour accompagner les récitatifs de Tillieux. Ces images créent un moment fixe au milieu de ce mouvement incessant, et permettent au dessinateur de créer de véritables petits tableaux, sans autre but que le plaisir de l’image pour elle-même.

Heureusement, Follet compose aussi de magnifiques plans généraux pour accompagner les récitatifs de Tillieux. Ces images créent un moment fixe au milieu de ce mouvement incessant, et permettent au dessinateur de créer de véritables petits tableaux, sans autre but que le plaisir de l’image pour elle-même.

Il faut maintenant évoquer le problème de la couleur, dont la réalisation dépendait à cette époque surtout de l’imprimeur. Cette étape a été manifestement bâclée car les vignettes sont couvertes d’aplats de couleurs parfois mal choisies, généralement trop intenses ou trop sombres, et le dessin de Follet s’efface derrière ce travail de tâcheron. Dans cette bande de la dernière page par exemple, qui nous montre Fernay et Brisant enfin réconciliés, les couleurs n’obéissent à aucune logique esthétique ou narrative (elles semblent choisies au hasard) et les teintes sombres écrasent les détails du dessin. L’image devient peu intelligible et les personnages perdent leurs expressions vivantes

Il faut maintenant évoquer le problème de la couleur, dont la réalisation dépendait à cette époque surtout de l’imprimeur. Cette étape a été manifestement bâclée car les vignettes sont couvertes d’aplats de couleurs parfois mal choisies, généralement trop intenses ou trop sombres, et le dessin de Follet s’efface derrière ce travail de tâcheron. Dans cette bande de la dernière page par exemple, qui nous montre Fernay et Brisant enfin réconciliés, les couleurs n’obéissent à aucune logique esthétique ou narrative (elles semblent choisies au hasard) et les teintes sombres écrasent les détails du dessin. L’image devient peu intelligible et les personnages perdent leurs expressions vivantes

Il est intéressant de revoir ces images telles qu’elles ont été publiées dans le journal de Spirou, et de les comparer avec celles de l’album. On découvre ainsi que le mauvais goût (à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence) s’est manifesté sous la forme de « couches successives ». Voici par exemple une scène d’intérieur qui nous montre l’entretien par radio du capitaine Fernay avec le poste de contrôle à terre. Dans le journal, le choix des couleurs est assez médiocre, mais leur tonalité claire reste encore discrète.

Il est intéressant de revoir ces images telles qu’elles ont été publiées dans le journal de Spirou, et de les comparer avec celles de l’album. On découvre ainsi que le mauvais goût (à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence) s’est manifesté sous la forme de « couches successives ». Voici par exemple une scène d’intérieur qui nous montre l’entretien par radio du capitaine Fernay avec le poste de contrôle à terre. Dans le journal, le choix des couleurs est assez médiocre, mais leur tonalité claire reste encore discrète.

Dans l’album, la reprise du coloriage accentue ces défauts et on tombe dans le mauvais goût. Les couleurs deviennent plus intenses et perdent toute logique. Devant ce processus cumulatif, je me permettrai de citer une savoureuse réplique de Michel Audiard qui considérait que « les bénéfices, ça se divise et les conneries, ça s’additionne ».

Dans l’album, la reprise du coloriage accentue ces défauts et on tombe dans le mauvais goût. Les couleurs deviennent plus intenses et perdent toute logique. Devant ce processus cumulatif, je me permettrai de citer une savoureuse réplique de Michel Audiard qui considérait que « les bénéfices, ça se divise et les conneries, ça s’additionne ».

L'autre déception de l’album, c'est qu'il ne reprend pas l’histoire au complet. Dans l’hebdomadaire Spirou, le récit comporte 52 pages, alors que l’album n’en contient plus que 46 (format économique oblige !). C’est ainsi que les 2 premières pages sont supprimées, de même que certaines péripéties de navigation (représentant 4 pages) qui se situaient entre la 9e et la 11e page de l’album. Ces suppressions déséquilibrent le récit et pour mieux le comprendre, vous allez lire les deux premières planches de cette histoire (cliquer sur les images).

L'autre déception de l’album, c'est qu'il ne reprend pas l’histoire au complet. Dans l’hebdomadaire Spirou, le récit comporte 52 pages, alors que l’album n’en contient plus que 46 (format économique oblige !). C’est ainsi que les 2 premières pages sont supprimées, de même que certaines péripéties de navigation (représentant 4 pages) qui se situaient entre la 9e et la 11e page de l’album. Ces suppressions déséquilibrent le récit et pour mieux le comprendre, vous allez lire les deux premières planches de cette histoire (cliquer sur les images).

Ce qu’on y découvre semble anodin. Alain Brisant demande son chemin, puis il se présente au bureau de la compagnie, avant de se diriger vers le remorqueur. Cette introduction permet toutefois de planter le décor et de présenter les personnages. De plus, Tillieux y précise le caractère facétieux de Brisant (grâce à un savoureux dialogue que l’on croirait sorti de Gil Jourdan) ainsi que son expérience de marin, et son personnage prend de l’épaisseur, Lorsque Brisant affronte pour la première fois le capitaine (en 3e page du journal au lieu de la page 1 de l’album), il n’est plus un jeune coq prétentieux et leur dialogue est plus riche de sens.

De même, l’autre séquence supprimée (dont je n’ai pas toutes les images) raconte certaines difficultés du début de voyage, avec une chaloupe qui se détache, puis un marin qui manque d’être renversé la mer, ces événements permettant à Brisant de démontrer toute sa valeur à l’équipage. Il y a aussi des SOS qui se répètent, et même si tout cela semble peu important, ces petits événements permettent à Tillieux de composer un lent crescendo avant que le bateau arrive sur les lieux de l’action. Leur suppression déséquilibre donc le récit de façon malheureuse.

En terminant la lecture de cet album, j'ai eu le sentiment que cette œuvre est sympathique et intéressante, mais qu'il lui manque quelque chose. Cela ne me semblait pas être le chef d’œuvre que l’on pouvait attendre de deux maîtres comme René Follet et Maurice Tillieux. Toutefois, il s'agit d'une BD mutilée et mon jugement a certainement été biaisé. L'oeuvre mériterait une réédition intelligente, et pour l'apprécier à sa juste valeur, il faudrait avoir l’histoire entière ainsi qu'une impression en noir et blanc qui redonne au dessin de Follet toute sa splendeur. Peut être qu'un récit redevenu équilibré et servi par un dessin plus authentique (j'entends par là qu'il soit débarrassé d’un coloriage parasite) serait alors capable de séduire le grand public.

On peut rêver, mais comme les albums de René Follet ont continué à paraître ces 15 dernières années, la réédition de sa première BD pourrait présenter de l'intérêt dans le monde éditorial. Il est difficile de savoir comment Dupuis considère la chose, mais peut être qu'un petit éditeur, comme celui qui a récemment réédité Ivan Zourine, pourrait être intéressé par cette entreprise. La réputation du dessinateur est en tout cas grandissante, et je garde un mince espoir de redécouvrir un jour S.O.S Bagarreur dans une édition qui rende justice au talent de ses auteurs.

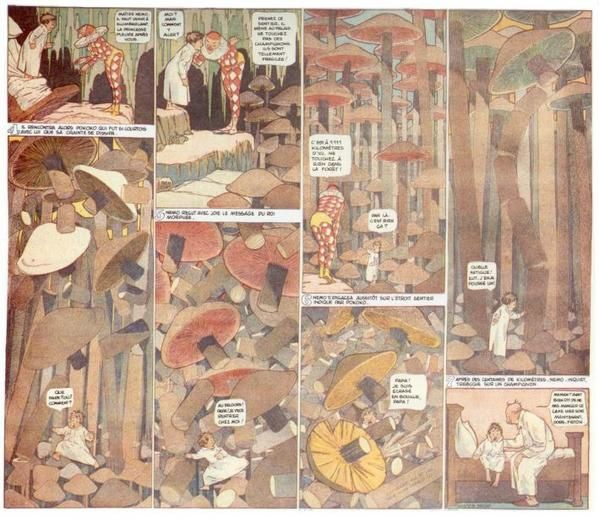

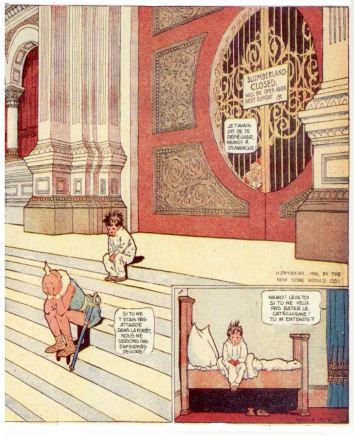

J’ai d’emblée été fasciné par la qualité de l’édition et la reproduction fidèle des couleurs, mais j’ai surtout découvert que la série nous conte une véritable histoire. Cette continuité narrative entre les planches donne à cette œuvre une dimension qui dépasse l’anecdote des rêves successifs. Elle construit une épopée, et raconte la conquête du monde des rêves, mais la meilleure façon de l’expliquer, c’est encore de raconter le début de l’histoire

J’ai d’emblée été fasciné par la qualité de l’édition et la reproduction fidèle des couleurs, mais j’ai surtout découvert que la série nous conte une véritable histoire. Cette continuité narrative entre les planches donne à cette œuvre une dimension qui dépasse l’anecdote des rêves successifs. Elle construit une épopée, et raconte la conquête du monde des rêves, mais la meilleure façon de l’expliquer, c’est encore de raconter le début de l’histoire

La même scène, dessinée par Hubinon, est plus dynamique car l'action est commentée par les personnages.

La même scène, dessinée par Hubinon, est plus dynamique car l'action est commentée par les personnages.

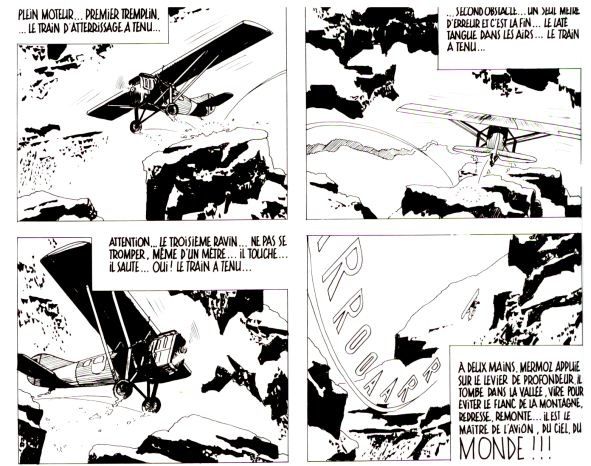

Par la suite, il n’y aura pas d’œuvre marquante jusqu’à la publication en 1989 du « Mermoz » d’Attilio Micheluzzi. J’ai découvert par hasard ce livre remarquablement documenté, mais sa lecture ne m’a pas apporté autant de plaisir que l’album de Charlier & Hubinon. Ce paradoxe méritait un développement

Par la suite, il n’y aura pas d’œuvre marquante jusqu’à la publication en 1989 du « Mermoz » d’Attilio Micheluzzi. J’ai découvert par hasard ce livre remarquablement documenté, mais sa lecture ne m’a pas apporté autant de plaisir que l’album de Charlier & Hubinon. Ce paradoxe méritait un développement

Autre épisode révélateur : le mariage de Mermoz. Dans les deux albums, l’événement n’est relaté qu’avec une seule image. On sait peu de chose, en fait, de cette épouse, et Micheluzzi illustre ce mariage de façon classique.

Autre épisode révélateur : le mariage de Mermoz. Dans les deux albums, l’événement n’est relaté qu’avec une seule image. On sait peu de chose, en fait, de cette épouse, et Micheluzzi illustre ce mariage de façon classique.