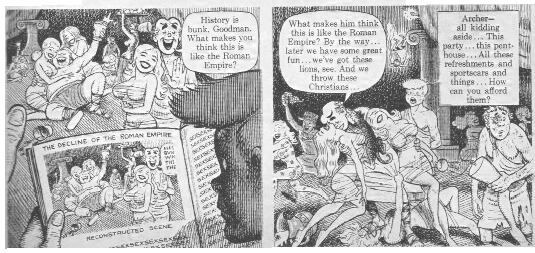

Une des meilleures choses qui soit survenue pendant les années 90, c’est bien l’irruption d’une bande dessinée faite pour les adultes.

Pendant longtemps, ce terme de BD adulte a gardé une connotation salace, en désignant des histoires érotiques ou violentes, susceptibles d’être soumises à une certaine censure. En y repensant, ces oeuvres « osées » étaient pourtant de nature infantile, même si on peut admettre que les expériences graphiques de Crepax ou les délires scatologiques de Gotlib contenaient une recherche sincère. On sait aujourd’hui que ce qui caractérise la BD adulte, c’est tout simplement un ton, des préoccupations et un contenu qui n’intéressent que les adultes, sans qu’il y ait nécessairement une injure à la morale. Dès les années 70, quelques auteurs occupèrent ce genre adulte en se consacrant à des recherches graphiques sophistiquées et en dédaignant le récit traditionnel, mais cette rigueur créa un clivage entre la BD de divertissement (considérée comme infantile) et les œuvres adultes (considérées comme élitistes et incompréhensibles).

L’apparition des « indépendants » a favorisé la création d’œuvres adultes, lisibles et évidentes qui recherchaient autre chose que le plaisir primitif de la transgression. Cet autre message a utilisé des formes traditionnelles comme le roman graphique, l’histoire humoristique, l’analyse psychologique, la recherche formelle ou l’essai critique, mais aussi des genres nouveaux pour la BD comme le jeu sémiotique (par exemple ceux de l’OUBAPO) ou l’autobiographie. Les dessinateurs de l’Association, et parmi eux Lewis Trondheim, ont joué un rôle prépondérant dans cette éclosion.

C’est en 1996, je crois, que j’ai découvert Lewis Trondheim dans une bibliothèque municipale. J’avais l’habitude d’emprunter des livres que je ne connaissais pas, en partie justement pour découvrir ces nouveaux auteurs adultes. J’ai trouvé dans un bac un curieux livre, intitulé Approximativement, avec la couverture suivante.

Une fois rentré chez moi, je me plongeais dans ce livre inconnu. Les images me montraient un univers citadin, peuplé d’animaux anthropomorphes, dans lequel Lewis se représente avec une tête d’aigle. Il est dans le métro et semble d’humeur maussade.

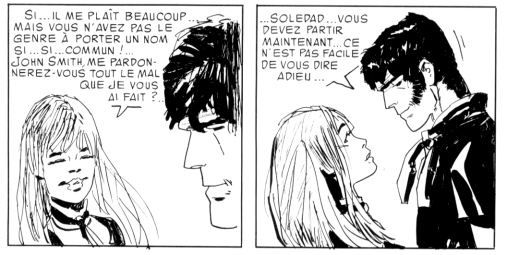

Il arrive dans un restaurant où l'attend son amie (Brigitte Findakly). Elle est accompagnée d’un religieux qui vient de l'Irak.

Il arrive dans un restaurant où l'attend son amie (Brigitte Findakly). Elle est accompagnée d’un religieux qui vient de l'Irak.

La conversation porte sur la famille de Brigitte et sur l’Irak. Un vendeur de fleurs s’approche, et cela énerve Lewis.

Le lendemain (ou un autre jour), Lewis discute avec Jean-Yves Duhoo dans l’atelier Nawak. Il lui montre quelques pages de La Mouche, une nouvelle série qu’il espère publier au Japon. Il est contrarié car les Japonais exigent qu’il modifie l’apparence de son personnage, qu’il la rende plus mignonne.  Après cette conversation, le rêve se mêle à la réalité, et la mouche s’envole de la planche à dessin. Elle traverse l’atelier où l’on distingue les dessinateurs qui y travaillent, à savoir Tronchet, David B et Stanislas.

Après cette conversation, le rêve se mêle à la réalité, et la mouche s’envole de la planche à dessin. Elle traverse l’atelier où l’on distingue les dessinateurs qui y travaillent, à savoir Tronchet, David B et Stanislas.

Puis Lewis est emporté dans un monde imaginaire. Il se retrouve devant un tribunal et est accusé de mégalomanie.

Puis Lewis est emporté dans un monde imaginaire. Il se retrouve devant un tribunal et est accusé de mégalomanie.  Jusqu’où ai-je continué dans ma lecture à cette époque ? Je ne me souviens pas exactement, mais j’ai dû lire 50 à 60 pages avant que le livre ne me tombe des mains. Je ne comprenais pas l’intérêt de tout cela, et j’ai rendu l’album peu de temps après sans me poser d’autre question.

Jusqu’où ai-je continué dans ma lecture à cette époque ? Je ne me souviens pas exactement, mais j’ai dû lire 50 à 60 pages avant que le livre ne me tombe des mains. Je ne comprenais pas l’intérêt de tout cela, et j’ai rendu l’album peu de temps après sans me poser d’autre question.

Un an après, j’achetais chez un soldeur l’album Pitchenette (de la série Lapinot) et cette petite histoire parisienne me captiva rapidement. Je recherchai alors d’autres livres de Lewis Trondheim, et la lecture de Slalom, puis de Walther accentua mon intérêt. Après quelques hésitations, je retournai emprunter « l’approximative autobiographie » et en seconde lecture, j’appréciais avec plus de facilité ce mélange subtil de réel et d’imaginaire, cet humour pince sans rire, et ce talent de conteur.

Le premier intérêt de cette autobiographie est bien sûr de découvrir la réalité quotidienne du petit monde de la BD. Lewis évoque ses pensées du moment de même que l’élaboration de son œuvre, mais il nous présente aussi toute une époque de l’atelier Nawak, ainsi que les membres de l’Association.

Il faut se livrer à plusieurs recoupements pour reconnaître les personnages qui vivent autour de Lewis. Si quelques-uns se présentent (avec leur prénom et leur masque animal) dans la savoureuse postface de l’album, il m’a fallu utiliser d’autres sources pour identifier certains dessinateurs. Le site officiel de Lewis contient quelques photos de l’atelier Nawak, et une d’elles nous présente les occupants de l’atelier en 1994, ce qui est aussi l'année de publication des derniers numéros des Aproximate Continuum Comics (fascicules reliés ensuite dans l'album qui nous intéresse). Jean-Christophe Menu nous aide également, car il a dessiné dans le numéro 2 de Mune Comix un plan des occupants de l’atelier en juillet 1993.

Ce plan permet de faire quelques déductions, car les mêmes personnes se retrouvent dans cette image de la planche 36 (qui est contemporaine du schéma de Menu).

Cet exercice apporte toutefois quelques surprises, car il se passe 18 mois entre le début et la fin de l’album, et les dessinateurs changent pendant le même temps. Lewis nous donne par ailleurs peu de repère sur le temps qui passe. Le lecteur retrouve ainsi de nouveaux occupants dans l’atelier à la planche 119, cette séquence se déroulant en 1994. Dans le dernier strip de cette planche, on retrouve Lewis et Brigitte dans la vignette de gauche, alors que dans l'image de droite, on découvre Christophe Blain et Emile Bravo derrière Lewis.

Sinon, de multiples dessinateurs ont travaillé à l’atelier Nawak (devenu l’atelier des Vosges en 1995) et cette chronologie est compliquée. Dominique Herody, un des fondateurs de l’atelier, a bien résumé dans le numéro 8 du magazine 9eArt l'histoire de ce studio qui reste toujours actif.

A côté de ce jeu d’identification, il y a la question cruciale du rapport à la réalité. En apparence, Lewis nous raconte tout : ses pensées intimes, des événements familiaux, les conversations avec ses collègues ou le fonctionnement de l’Association. Les faits semblent rapportés avec une certaine exactitude, mais est-ce que tout cela représente la vérité. Dans la postface (qui donne la parole aux amis de Lewis), Killofer estime que ce n’est pas le cas. Reprenons son commentaire: « de tous les propos que j’ai pu lui tenir, Lewis a délibérément choisi de ne retenir que les plus insignifiants. Pourquoi ? Mais parce que Lewis n’est pas du tout intéressé par la vérité ! » Cette considération est indirectement confirmée par Lewis lui-même, car il précise dans la même postface que son « idée était d’intercaler des fictions et des gags avec des morceaux de vie réelle », mais « au bout du compte il n’y a quasiment que de l’autobiographie ». Approximativement est donc un récit subjectif et une reconstruction du réel plutôt qu'une oeuvre de mémoire, et cela explique pourquoi certains événements majeurs survenus pendant cette période (son mariage ou la naissance de son fils) n'y sont pas mentionnés. Ce livre reste tout de même un témoignage précieux sur l'ambiance qui régnait aux débuts de l'Association.

Lewis souhaitait dès le départ faire de l’humour dans cette chronique du quotidien, mais ce trait n’est pas aisément perceptible en première lecture. Il met en scène de façon ironique ses collègues de l’atelier, et il raconte une savoureuse scène de réunion de l’Association au domicile de Lewis. On y découvre un Jean-Christophe Menu alcoolisé qui fait un esclandre et qui souille le visage de ses collègues avec une brosse à WC. Cet épisode se termine par la constatation que ce soir-là, « on a même décidé de changer la structure de l’Association pour créer une société ». Cette ironie est inhérente au comportement de Lewis dans la vie, et ce regard caustique s’exerce le plus souvent au dépend de lui-même. C’est ainsi qu’il se critique, expose ses contradictions et dédouble même son propre personnage pour mieux illustrer l’affrontement du surmoi moralisateur et de l'être intime qui lutte pour se libérer.

Est-ce de l’humour ou une simple autocritique féroce ? L’un et l’autre assurément, mais il n’est pas toujours simple de percevoir l’humour derrière la conscience judéo-chrétienne omniprésente. L’humour de Lewis se manifeste souvent cependant, grâce à la résurgence d’impulsions enfantines ou de petits plaisirs triviaux, et on peut supposer que ces gags représentent pour Lewis une manière de contourner les interdits

La question du rapport à l’enfance a déjà été commentée par certains critiques. Dans Approximativement, aussi bien que dans ses interviews, Lewis considère de façon négative cette période de son existence. Il se limite à raconter deux bêtises de sa jeunesse qui semblent bien anecdotiques, et qui dessinent en creux l’image d’un enfant sage et conventionnel. Cette enfance oubliée découle probablement des contradictions internes de Lewis, et elle devient un symptôme révélateur. L’enfance, ce n’est pas seulement le temps de l’innocence et des plaisirs simples, mais aussi l’âge des jeux. Lewis n’est pas à l’aise lorsqu’il joue et il se sent même coupable.

Etrange culpabilité, car ce dessinateur qui se traite de paresseux va produire une centaine d’œuvres en en près de 15 ans. Ce paradoxe cache bien sûr une logique profonde, liée au sentiment du devoir, et elle se renforce par une culpabilité due à l'angoisse et au perfectionnisme.

Ce trait de caractère tourmente Lewis qui finit par demander l'avis de Brigitte. La réponse de son amie semble apaisante, mais en fait, elle ne dément pas les craintes de Lewis.

Cette jolie scène de rue montre par ailleurs la liberté que peut adopter Lewis dans la représentation des décors. Il faut relever qu'il n’a jamais revendiqué la supériorité de son dessin, mais il possède une technique personnelle et efficace. La constitution de son style s'est faite grâce à un étonnant processus, puisqu’il prétendait ne pas savoir dessiner à la fin des années 80, et qu'il a réalisé une histoire de 500 pages (les fameuses Carottes de Patagonie) en guise d’apprentissage. En 1993, ayant acquis la maîtrise de son métier après ce travail gigantesque, Lewis attaque les fameux Aproximate Continuum Comix, qui sont la source de cet album. Il choisit pour cette oeuvre un dessin animalier et cela peut surprendre, mais une confidence de Lewis nous fournit une explication.

Cette jolie scène de rue montre par ailleurs la liberté que peut adopter Lewis dans la représentation des décors. Il faut relever qu'il n’a jamais revendiqué la supériorité de son dessin, mais il possède une technique personnelle et efficace. La constitution de son style s'est faite grâce à un étonnant processus, puisqu’il prétendait ne pas savoir dessiner à la fin des années 80, et qu'il a réalisé une histoire de 500 pages (les fameuses Carottes de Patagonie) en guise d’apprentissage. En 1993, ayant acquis la maîtrise de son métier après ce travail gigantesque, Lewis attaque les fameux Aproximate Continuum Comix, qui sont la source de cet album. Il choisit pour cette oeuvre un dessin animalier et cela peut surprendre, mais une confidence de Lewis nous fournit une explication.

Le style de Lewis est né d’une longue pratique, mais il existe aussi un héritage culturel. Les images de Carl Barks (et probablement de Floyd Gottfredson) ont meublé son enfance, et l’apparition d’animaux anthropomorphes dans ce journal dessiné découle d’une logique toute simple.

Cette caractéristique du dessin me ramène vers mes difficultés initiales à comprendre ce livre. Approximativement associe dans le fond un récit adulte et introspectif à un dessin codifié, enfantin et animalier. Je ne savais que choisir au départ entre ces deux tendances, et j'étais irrité de ces signaux contradictoires. J’avais tout simplement oublié cette propriété de la BD à créer son univers propre, à mi-chemin du réel et de l’onirique, et ce pouvoir de suggérer des significations multiples. L’incursion du drame dans un univers animalier avait été utilisée auparavant par Art Spiegelman (dont Maus représente le chef d’œuvre emblématique de la BD) et on peut penser que les possibilités artistiques de cet effet sont innombrables. Aujourd’hui, après plusieurs lectures d’Approximativement, j’apprécie les multiples facettes de cet album qui me semble d’une simplicité lumineuse. Et puis, pour contredire Killofer, j’aime cette savante façon de laisser des vides dans le récit, de ne jamais préciser où se trouve l’essentiel, et surtout de nous dévoiler cette subjectivité confondante qui domine toutes les expériences de notre vie.

Approximativement est peut-être le chef d'oeuvre de Lewis Trondheim mais sa production est vaste et diverse, parsemée d'essais graphiques surprenants ou de séries commerciales à succès. Sa veine autobiographique s'est poursuivie dans d'autres séries telles que les Aventures sans Lapinot, les Carnets de voyages ou les Petits Riens, et il existe une jolie étude faite sur ce sujet par D. Turgeon. Les collectionneurs frénétiques pourront aussi visiter le site des formidables aventures de Lewis Trondheim qui répertorie son abondante production dans les journaux, souvent inédite en album. Les lecteurs qui auront été déçu par cette petite chronique pourront trouver une savante dissertation sur Approximativement dans le webzine Du9 et ils ne seront pas déçus, car il faut relire plusieurs fois cet article avant d'en saisir toute la substance. Et puis, j'encourage tous ceux qui ne lisent pas Lewis Trondheim (y en a-t-il encore ?) à s'aventurer hardiment dans la découverte de son oeuvre qui devient monumentale, et qui représente une des plus belles aventures artistiques de ce début de siècle.