Fils d’ouvrier, j’ai passé mon enfance dans un quartier prolétaire dont les rues étroites étaient très vivantes. En prenant le chemin de l’école, je passais d’abord devant le garage du coin et j’avais ensuite le sentiment de partir à la découverte du monde. Il y avait l’épicerie et ses étalages, puis les échoppes où les artisans étaient déjà au travail et surtout le kiosque où j’achetais de temps en temps des « petits mickeys ». Les voitures étaient rares et la rue semblait appartenir aux piétons mais ce n’était pas un terrain de jeu. Les enfants bien élevés marchaient droit et la ville était le territoire des adultes.

Derrière ma maison, il y avait une cour parsemée de platanes. En ce temps-là, elle ne servait pas encore de parking et représentait un terrain de jeu pour tous les gosses du quartier. On se retrouvait dans cet espace vide pour courir, faire du vélo, jouer aux cow-boys et aux indiens, faire un match de football ou tout simplement rester là les yeux grands ouverts, à regarder ce qui se passait.

Derrière ma maison, il y avait une cour parsemée de platanes. En ce temps-là, elle ne servait pas encore de parking et représentait un terrain de jeu pour tous les gosses du quartier. On se retrouvait dans cet espace vide pour courir, faire du vélo, jouer aux cow-boys et aux indiens, faire un match de football ou tout simplement rester là les yeux grands ouverts, à regarder ce qui se passait.

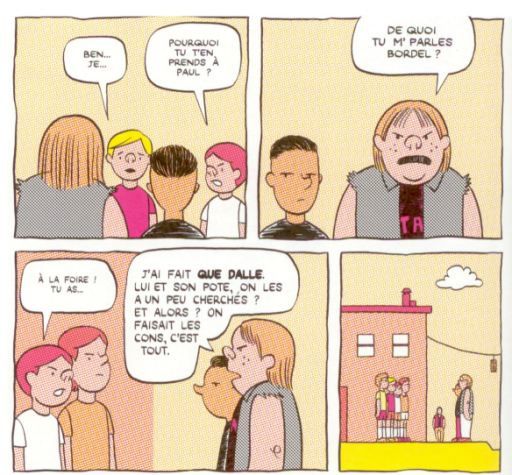

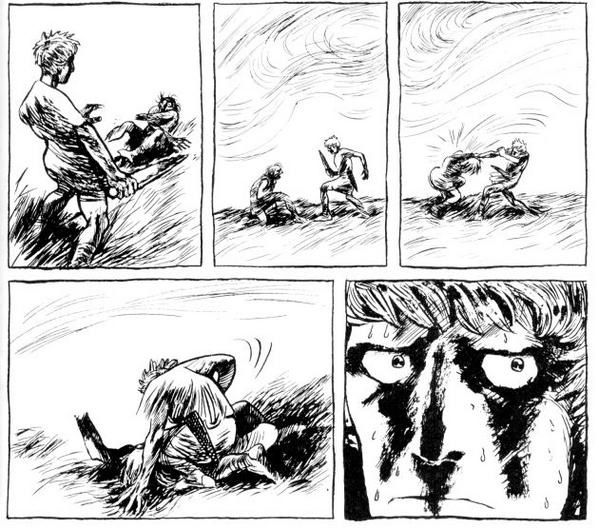

Il y a des personnes qui décrivent l’enfance comme un paradis, mais je m’en souviens comme d’un monde impitoyable, où il fallait lutter pour faire sa place. Ayant le double défaut d’être obstiné et intellectuel (c’est-à-dire porté vers les livres), je me retrouvais souvent en situation d’infériorité. J’essayais donc d’éviter les bagarres, ce qui peut être une bonne manière d’exercer son intelligence, mais ce n’était pas toujours possible. Lorsque je rentrais avec des habits déchirés, il fallait affronter les lamentations maternelles (ou la punition paternelle). Je dois admettre que je ne leur facilitais pas les choses car mes parents n’étaient pas riches et j’abimais souvent mes pantalons. C’est pour cela que j’ai longtemps dû porter des culottes courtes.

Déjà à cette époque, ce n’était pas la force que j’admirais, même si elle me faisait parfois défaut. La lecture m’avait conduit à penser que les valeurs morales étaient plus importantes. La littérature populaire encensait toutes sortes héros mais dans un monde gouverné par les réalités économiques, il y avait peu d’individus altruistes ou idéalistes. Je gardais l’envie d’y croire, et j’aurais voulu rencontrer à cette époque un garçon comme Totoche qui incarnait le courage, l’honnêteté et la fidélité.

Créé en 1959 par Tabary pour le journal Vaillant, Totoche ressemble au frère que chacun rêve d’avoir. Il est le chef d’une bande de copains et ses aventures se passent à Belleville dans la ceinture parisienne. Ses premières histoires ne comportent que deux ou trois planches et le dessinateur semble chercher ses marques jusqu’en 1960, lorsqu’il crée Pour une cabane et un arbre. Ce récit « à suivre » est très imprégné par l’atmosphère de son époque et je vais vous le présenter en détail. En cliquant sur les images ci-dessous, vous aurez même le bonheur même découvrir les planches en entier.

Totoche et ses copains ont trouvé un territoire pour leurs jeux. C’est un terrain vague entouré d’une palissade, sur laquelle s’appuie une vieille cabane. Le propriétaire a décidé d’y faire construire un immeuble et les enfants apprennent la mauvaise nouvelle.

Totoche ne veut pas se laisser pas faire. Les enfants se concertent et rassemblent leurs économies pour acheter leur terrain. Ils réunissent ainsi « 942 francs, 2 tablettes de chocolat, 6 timbres oblitérés et 1 paquet de bonbons » mais cette fortune n’impressionne pas les ouvriers qui rigolent et commencent leurs travaux.

Totoche ne veut pas se laisser pas faire. Les enfants se concertent et rassemblent leurs économies pour acheter leur terrain. Ils réunissent ainsi « 942 francs, 2 tablettes de chocolat, 6 timbres oblitérés et 1 paquet de bonbons » mais cette fortune n’impressionne pas les ouvriers qui rigolent et commencent leurs travaux.

Après cet échec, Totoche et sa bande décident de se battre et entourent leur cabane d’un grillage électrifié. Les ouvriers reçoivent une bonne décharge mais coupent ensuite le courant.

Ils essaient de pénétrer dans la cabane mais sont arrêtés par une salve de projectiles. L’architecte qui dirige les travaux veut ensuite écraser la baraque avec un bulldozer, mais Totoche l’empêche d’avancer en se couchant en travers du chemin.

Ils essaient de pénétrer dans la cabane mais sont arrêtés par une salve de projectiles. L’architecte qui dirige les travaux veut ensuite écraser la baraque avec un bulldozer, mais Totoche l’empêche d’avancer en se couchant en travers du chemin.

Les enfants trouvent une parade à chaque tentative de pénétration et rien ne semble pouvoir les déloger. Les ouvriers semblent d’ailleurs peu motivés, mais l’architecte s’y emploie avec acharnement.

Les enfants trouvent une parade à chaque tentative de pénétration et rien ne semble pouvoir les déloger. Les ouvriers semblent d’ailleurs peu motivés, mais l’architecte s’y emploie avec acharnement.  L’architecte se tourne vers les gendarmes, et Tabary fait réapparaître son éternel personnage de policier lunatique. Ce n’est pas encore l’agent Bodart, mais il en possède déjà la moustache, la stupidité et les répliques imprévisibles.

L’architecte se tourne vers les gendarmes, et Tabary fait réapparaître son éternel personnage de policier lunatique. Ce n’est pas encore l’agent Bodart, mais il en possède déjà la moustache, la stupidité et les répliques imprévisibles.

L’architecte semble sur le point d’échouer mais les batailles perdues sur le terrain peuvent parfois se gagner sur le tapis vert. Pour protéger la cabane, les enfants ont délaissé l’école depuis trois jours et les parents ont été mis au courant. Ces derniers décident d’y mettre bon ordre et les camarades de Totoche doivent renoncer à défendre leur terrain.

L’architecte semble sur le point d’échouer mais les batailles perdues sur le terrain peuvent parfois se gagner sur le tapis vert. Pour protéger la cabane, les enfants ont délaissé l’école depuis trois jours et les parents ont été mis au courant. Ces derniers décident d’y mettre bon ordre et les camarades de Totoche doivent renoncer à défendre leur terrain.

Totoche est toutefois de la race de ceux qui n’abandonnent pas le combat. C’est un de ces moments où le personnage nous touche avec ce côté Don Quichotte, cette ténacité ingénue et son humanité généreuse qui l’amènent à relever des défis insensés. Avec ce mélange de fidélité et de romantisme, Totoche est l'ami idéal.

Totoche est toutefois de la race de ceux qui n’abandonnent pas le combat. C’est un de ces moments où le personnage nous touche avec ce côté Don Quichotte, cette ténacité ingénue et son humanité généreuse qui l’amènent à relever des défis insensés. Avec ce mélange de fidélité et de romantisme, Totoche est l'ami idéal.

C’est alors qu’apparaît le propriétaire du terrain, un original portant de grosses moustaches blanches. Il se prend d’affection pour les enfants et décide de parlementer avec eux.

C’est alors qu’apparaît le propriétaire du terrain, un original portant de grosses moustaches blanches. Il se prend d’affection pour les enfants et décide de parlementer avec eux.

L’architecte a définitivement perdu la partie. L’immeuble sera construit tandis que la cabane et le vieil arbre continueront d’abriter la bande à Totoche sur une bande de terrain préservée juste à côté.

L’architecte a définitivement perdu la partie. L’immeuble sera construit tandis que la cabane et le vieil arbre continueront d’abriter la bande à Totoche sur une bande de terrain préservée juste à côté.

En relisant ce récit, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à la Ribambelle gagne du terrain, une histoire de Roba publiée à la même époque dans le journal Spirou, tant les deux intrigues se ressemblent. On y retrouve le terrain vague et la cabane qui abrite une bande d’enfants, l’entrepreneur qui veut les chasser pour construire un immeuble, la tentative d’acheter la surface après avoir cassé sa tirelire, les pièges et les pétards disséminés dans le terrain pour écarter les ennemis, les tentatives déloyales du « méchant » et enfin la victoire miraculeuse des gamins grâce à un généreux donateur. Comme le premier récit de la Ribambelle a été publié en 1962, soit deux ans après « Une cabane et un arbre », on ne peut pas soupçonner Tabary d’avoir imité qui que ce soit. Roba, quant à lui, a déjà raconté en détail la genèse de sa série et les sources qui l’ont inspiré … et il n’a jamais mentionné Totoche. L’explication est donc incertaine et on peut comprendre de diverses manières cette ressemblance, y compris bien sûr en postulant une simple coïncidence.

En relisant ce récit, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à la Ribambelle gagne du terrain, une histoire de Roba publiée à la même époque dans le journal Spirou, tant les deux intrigues se ressemblent. On y retrouve le terrain vague et la cabane qui abrite une bande d’enfants, l’entrepreneur qui veut les chasser pour construire un immeuble, la tentative d’acheter la surface après avoir cassé sa tirelire, les pièges et les pétards disséminés dans le terrain pour écarter les ennemis, les tentatives déloyales du « méchant » et enfin la victoire miraculeuse des gamins grâce à un généreux donateur. Comme le premier récit de la Ribambelle a été publié en 1962, soit deux ans après « Une cabane et un arbre », on ne peut pas soupçonner Tabary d’avoir imité qui que ce soit. Roba, quant à lui, a déjà raconté en détail la genèse de sa série et les sources qui l’ont inspiré … et il n’a jamais mentionné Totoche. L’explication est donc incertaine et on peut comprendre de diverses manières cette ressemblance, y compris bien sûr en postulant une simple coïncidence.

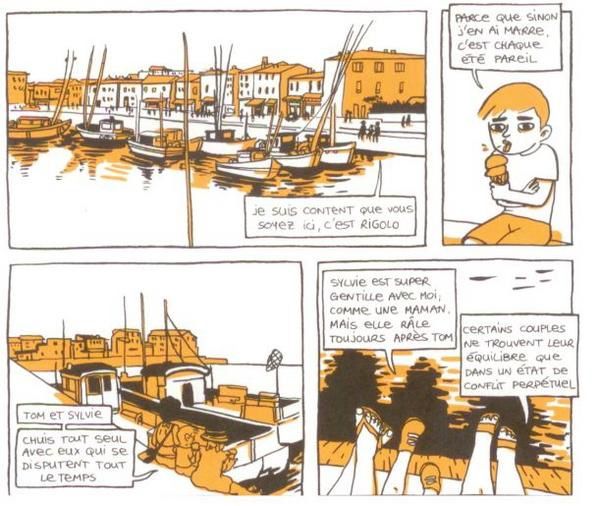

Les récits de Totoche tendent d’abord vers l’humour, en particulier grâce aux premiers gags de Corinne et Jeannot, mais ils reprennent aussi des thèmes populistes et sont parfois très proches du mélodrame. C’est ainsi que « Pour une cabane et un arbre » nous montre la lutte des faibles (une bande d’enfants) contre les puissants, que « le Meilleur ami de l’homme » nous raconte les efforts de Totoche pour sauver un vieux chien martyrisé et que « les Totoch’s Band » nous montrent comment de jeunes chanteurs parviennent au succès à force de courage. Jusqu’au milieu des années 60, Tabary crée une dizaine de longs récits dans la même veine, en mélangeant le rire, la férocité et la tendresse. Après cela, il ne fait plus que des récits complets, vraisemblablement sur le souhait de l’éditeur, et les histoires deviennent surtout une suite de gags. Cette deuxième époque me parait aujourd’hui moins remarquable, bien que certains épisodes restent très drôles et que le métier de l’auteur leur donne une plus belle apparence.

Dans « une cabane et une arbre », le graphisme de l’auteur n’est pas encore bien affirmé et son style évoque la première manière de Franquin, celle des aventures de Spirou. Tabary a toujours revendiqué cette influence et c’est ainsi qu’il déclare dans les Cahiers de la bande dessinée (N° 29) : « Quel est le dessinateur de ma génération qui ne s’est pas inspiré de Franquin ? Il n’y a qu’un moyen d’annuler peu à peu cette inspiration (…) c’est de ne plus regarder les dessins de ce dessinateur et c’est ce que j’ai fait du jour où l’on m’a commandé ma première série : je n’ai plus regardé Franquin pendant des années, c’est à mon avis le seul moyen d’affirmer sa personnalité et de faire des progrès rapides ». Dans « Une cabane et un arbre », on retrouve des silhouettes et des physionomies déjà vues chez Franquin de même que certains de ses trucs comme l’aspect lisse des visages, les colères caricaturales, les grandes mèches de cheveux et les yeux noirs qui semblent fixer le lointain. Pendant les années 60 toutefois, Tabary trouve progressivement son style et son dessin prend du volume. Les personnages occupent une plus grande place dans la case, leur tête et leurs mains prennent de plus grandes proportions tandis que le trait devient griffé et que les physionomies paraissent plus nerveuses, à l’image d’Iznogoud.

Tabary n’est pas un grand dessinateur de décors et ses vignettes sont presque toujours centrées sur les personnages et l’action. Une rue, un mur, une cabane, un arbre … l’environnement est généralement présenté de façon schématique. Toutefois, même si le dessinateur détaille peu ce milieu urbain, il sait en retrouver l’atmosphère et restitue les détails importants. En fait, l’important pour Tabary n’est pas d’enjoliver ses dessins, mais plutôt de reproduire l’histoire qu’il a en tête. Il travaille sans documentation et s’en montre même très fier. C’est ainsi qu’il déclare dans le fanzine Krukuk : « Je ne me suis jamais documenté. Pour moi, c’est ça la création. Il faut inventer son univers, c’est d’ailleurs ce qu’inconsciemment le lecteur attend d’un auteur. Les souvenirs, la mémoire, mêlés à l’imagination, voilà le ferment. Le talent et la technique doivent faire le reste. » Dans Totoche, Tabary ne cherche pas à faire un tableau réaliste de la vie des faubourgs parisiens mais on en retrouve malgré tout de multiples petites touches. Elles donnent à la série l’éclat de l’authenticité et il s’y ajoute aujourd'hui un certain charme nostalgique.

Tabary n’est pas un grand dessinateur de décors et ses vignettes sont presque toujours centrées sur les personnages et l’action. Une rue, un mur, une cabane, un arbre … l’environnement est généralement présenté de façon schématique. Toutefois, même si le dessinateur détaille peu ce milieu urbain, il sait en retrouver l’atmosphère et restitue les détails importants. En fait, l’important pour Tabary n’est pas d’enjoliver ses dessins, mais plutôt de reproduire l’histoire qu’il a en tête. Il travaille sans documentation et s’en montre même très fier. C’est ainsi qu’il déclare dans le fanzine Krukuk : « Je ne me suis jamais documenté. Pour moi, c’est ça la création. Il faut inventer son univers, c’est d’ailleurs ce qu’inconsciemment le lecteur attend d’un auteur. Les souvenirs, la mémoire, mêlés à l’imagination, voilà le ferment. Le talent et la technique doivent faire le reste. » Dans Totoche, Tabary ne cherche pas à faire un tableau réaliste de la vie des faubourgs parisiens mais on en retrouve malgré tout de multiples petites touches. Elles donnent à la série l’éclat de l’authenticité et il s’y ajoute aujourd'hui un certain charme nostalgique.

Il existe 14 albums de Totoche qui réunissent dans le désordre la plupart des histoires à suivre ainsi que de nombreux récits complets parus dans Vaillant ou Pif, mais il reste plusieurs titres non publiés. « Pour une cabane et un arbre » a été publié dans l'album "Portrait Robot", aujourd'hui épuisé, ainsi que dans le Totoche Poche N° 14, un petit format qui est lui aussi difficile à trouver. Les enfants de Tabary ont repris la gestion de sa maison d’édition et il faut espérer qu’ils lui redonneront un peu d’impulsion car la publication d’histoires de Totoche s’est arrêtée depuis plusieurs années.

Il existe 14 albums de Totoche qui réunissent dans le désordre la plupart des histoires à suivre ainsi que de nombreux récits complets parus dans Vaillant ou Pif, mais il reste plusieurs titres non publiés. « Pour une cabane et un arbre » a été publié dans l'album "Portrait Robot", aujourd'hui épuisé, ainsi que dans le Totoche Poche N° 14, un petit format qui est lui aussi difficile à trouver. Les enfants de Tabary ont repris la gestion de sa maison d’édition et il faut espérer qu’ils lui redonneront un peu d’impulsion car la publication d’histoires de Totoche s’est arrêtée depuis plusieurs années.

Sur le Web, on trouve quelques articles et beaucoup d'images dans le site de Nikos consacré à Tabary, et il existe également un site officiel qui semble plus orienté vers les aspects commerciaux. De jolis dossiers ont été consacrés autrefois au dessinateur dans Krukuk N° 4 (en 1971), les Cahiers de la BD N° 29 (en 1976), Haga N° 34 (en 1978) et Hop N° 84 (en 1999) mais tout cela n'est plus très récent (mis à part Hop). Tabary mériterait à mon avis une belle monographie, d'autant plus qu'il est encore vif et qu'il a certainement beaucoup de choses à raconter. Je n'ai pas retrouvé d'interview filmée sur le Web mais je sais qu'il en existe, en particulier dans un documentaire vidéo consacré il y a quelques années aux dessinateurs de Pif.

Voilà ! J’espère avoir fait comprendre l’irrésistible sympathie que suscite Totoche et le charme que gardent ses albums. Le monde ouvrier avait sa morale et sa noblesse, et Totoche en était le brillant chevalier grâce à son honnêteté touchante, sa vivacité infatigable et son intelligence généreuse. Ce personnage (qui n’a jamais été à la mode) s’identifie à l‘optimisme naïf de mon enfance, et au mélange d’énergie et de confiance qui trouvaient naturellement leur place pendant les années 50, époque qui croyait au progrès et qu’on appelle aujourd’hui les « Trente Glorieuses ».

Je n’ai finalement jamais rencontré Totoche et il y a là un regret que je n’oserai pas trop avouer. J’étais assez naïf pour croire à l’existence des héros mais également trop malin pour repérer ceux qui faisaient semblant de l’être. Je sais aujourd’hui que les héros n’existent pas, ou plutôt que nous pouvons tous l’être de temps à autre, entre deux moments de faiblesse, mais je n’en suis pas plus heureux pour autant. Je rêve parfois de ce qu’aurait pu être le quartier de mon enfance avec Totoche, et aux aventures imprudentes que n’aurions pas manqué d’entreprendre. J’ai finalement vécu une enfance bien sage, même si je ramenais bien souvent des vêtements abîmés, pour le plus grand désespoir de mes parents.

Mais a

Mais a

Cet environnement évoque d’abord la situation d’une famille américaine vivant aux USA et il est ainsi construit pour servir à un gag. On remarque dans la chambre du capitaine deux fenêtres et un mobilier simplifié, et chaque détail possède une fonction utilitaire pour le récit (y compris le réveil qui est finalement jeté par la fenêtre).

Cet environnement évoque d’abord la situation d’une famille américaine vivant aux USA et il est ainsi construit pour servir à un gag. On remarque dans la chambre du capitaine deux fenêtres et un mobilier simplifié, et chaque détail possède une fonction utilitaire pour le récit (y compris le réveil qui est finalement jeté par la fenêtre).

Je n’insisterai pas trop sur la MISE EN PAGE qui est souvent devenue sophistiquée dans les œuvres actuelles. Pour sa part, Knerr ne cherche pas à amplifier ou à singulariser certaines images, et construit ses planches de façon simple, en utilisant cinq ou six bandes constituées de deux cases aux dimensions égales. Chaque vignette garde une égale importance, et cela correspond à un style qui évite toute emphase, en privilégiant le rythme de l’action. Cette simplicité se révèle souvent efficace, et elle devient jubilatoire dans cette histoire ci-dessous qui voit un poulet voltiger de main en main, chaque personnage craignant par dessus tout d’être pris « la main dans le sac » par Tante Pim. Finalement, c’est l’infâme Adolphe (un de ces personnages que j’adore détester) qui se retrouve pris au piège. Le vrai coupable est tout de même puni, et on peut savourer la satisfaction d’une justice immanente.

Je n’insisterai pas trop sur la MISE EN PAGE qui est souvent devenue sophistiquée dans les œuvres actuelles. Pour sa part, Knerr ne cherche pas à amplifier ou à singulariser certaines images, et construit ses planches de façon simple, en utilisant cinq ou six bandes constituées de deux cases aux dimensions égales. Chaque vignette garde une égale importance, et cela correspond à un style qui évite toute emphase, en privilégiant le rythme de l’action. Cette simplicité se révèle souvent efficace, et elle devient jubilatoire dans cette histoire ci-dessous qui voit un poulet voltiger de main en main, chaque personnage craignant par dessus tout d’être pris « la main dans le sac » par Tante Pim. Finalement, c’est l’infâme Adolphe (un de ces personnages que j’adore détester) qui se retrouve pris au piège. Le vrai coupable est tout de même puni, et on peut savourer la satisfaction d’une justice immanente.